□林 瑜

编者按:

我院儿科主任医师、教授、硕士研究生导师、中共党员叶孝礼7月14日上午3时50分逝世,享年97岁。叶孝礼主任是全国劳动模范、享受国务院政府特殊津贴、中国儿科医师终身成就奖获得者,他是中国儿科消化专业和中西医结合学术带头人,曾担任中华医学会理事、省政协委员。叶主任是院训“精于医术,诚于医德”的实践典范,更是我们医务工作者的学习榜样。为弘扬叶主任的先进事迹,根据林才经院长的指示,院报编辑部特约儿科主任林瑜撰文回忆叶孝礼主任平凡而又伟大的一生。

97岁的叶孝礼从医70年,跌宕多彩,给后辈的从医者留下深深的足迹。我有幸在去年为他申报中国儿科医师终身成就奖整理材料,拜读了不少有关资料,现结合自己的琐忆谈谈点滴感悟……

厚德载物 桃李天下

我认识叶孝礼主任已有五十五年,当时小学快毕业,处于三年中国经济最困难的时期。1961年正月初二,有一个个头瘦矮戴着眼镜头发半花白的中年人推着自行车进入我家。家父叫我称他“叶伯伯”,并告诉我他是省立医院儿科的主任。寒暄几句后,就在我家花园中摆上小桌椅开始谈教书排课的问题,并叫我去拿复写纸和几张文稿纸,我帮他们复写画了框格,然后他们就开始“排兵布阵”,当时我想医生干吗要跟小学老师一样用课程表,况且是春节休息。记得随后每年不是正月初二就是初三他们都不约而会,有两三次刚好邹宁生伯伯也在场拜年兼当参谋(当时已分管医学院教务,上世纪八十年代先后任医科大学教务长和校长),他们的互相拜年其实就是在交流在工作,节假日就是他们最好的交流日,周而复始直至1966年“文革”开始。此后十五年我与叶主任没接触过。上世纪八十年代初期有个星期天叶主任又出现在我家,当时他已满头白发,体形略显肥胖,就在我们七十平方米单元房的卧室加书房内与家父聊天。他提及关于招收儿科研究生的事宜,当时福建医学院总部还没有全部迁到福州,附属第一医院还在泉州,协和医院还是省人民医院(尚未正名),被“文革”摧残的福建医学院还未完全康复,第一批本科毕业生还未出炉,研究生还未列入这所四十五岁满目疮痍学院的议事日程,叶主任总是把着时代的医学发展脉搏,紧抓历史的机遇,经过他们师兄弟(当时均60岁出头)不懈努力,在他们的师兄邹教务长协助下终于在1984年联合招收了福建省历史上第一批儿科研究生,因为“文革”的折腾福建省立医院教授职称评定八十年代中期才开始,当时叶主任已经超过65岁,但他总是捷足先登,快人半拍。当上医师后我时常在想:我们的医学先辈们,在当时上课没有一分讲课费连吃饱饭都成问题的三年灾荒年代,他们竟然会在春节假期为教学忙得不亦乐乎;十年空前浩劫让这一代知识分子曾失去做人的尊严,剥夺了他们中年如日中天的发展机会,甚至连医学书籍都被抄家焚之一炬。而在劫难刚过,拨乱反正还在起跑线上,他们是否如鲁迅先生所说“度尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇”。想想他们的忍辱负重和不计恩怨,追忆先辈而反思,我们在工作生活中所遭遇磕磕碰碰的曲折和鸡毛蒜皮的委屈凭啥去怨天尤人。包容是一种美德,该放下时且放下,你宽容别人,其实是给自己留下一片海阔天空。我们无法左右外在的世界,但我们可以用内心去选择和吸收正能量。

上世纪七十年代到八十年代初省级别的综合性医院只剩省立这棵独苗,福建省儿科进修生基本只能投靠省立儿科这单门独户,也成了省立儿科当时的专利,在这“进修盛世”省立儿科为八闽大地培养了数以百计的基层儿科医生,他们中的很多人成为日后福建儿科地市县医院的中坚,叶主任在这项高屋建瓴基业长青的工作中功不可没。近十多年我到基层医院会诊、义诊、讲课和检查工作时这些退休或行将退休的老医生们都会追忆当年省立的学习往事,特别对叶主任注重实际、缜密细致、精益求精和对他们的和蔼可亲念念不忘。他不赞成向实习生和住院医生灌输高深理论和过于专一的知识,影响他们掌握整体思想和基础知识,养成善钻牛角、华而不实的习惯;也不赞成青年医生过早的专科化,认为专科必须建立在较全面的医学基础上,“渊”与“博”是分不开的,过早分科不利于专业的发展和成就造诣较高的医师。

学贯中西技精湛 济世情怀倾心血

从新中国诞生到上世纪八十年代中期中国严重缺医少药,以消炎药为例,青、红、黄、绿(青霉素、红霉素、磺胺药、氯霉素)统治了儿科三十余年。1953年响应党中央西医学习中医、开展中西医结合的号召,叶主任虚心向老中医学习,采用中西医结合方法诊治儿科常见病、疑难杂症,成绩斐然,先后总结了小儿腹泻、痢疾、肾脏病、血液病、麻疹、急性脑病等二十多种疾病的中西医结合诊治经验,尤以小儿腹泻更为突出。

1961-1972年受福建省卫生厅委派,先后多次到福建省莆田、同安、安溪等地农村指导暴发性流行性喘息型肺炎的抢救工作。在兄弟单位的协助下,经过调查研究,迅速明确了病原,首创采用以加味麻杏石甘汤为主方的中西医结合治疗方法,取得明显疗效。并曾多次到福建漳州、诏安等地抢救流行性乙型脑炎、经采用中西医结合方法,明显降低了该病的死亡率和后遗症发生率。稍年长的都知道当时到闽南要跨乌龙江,车人驳船共渡一般要耗1小时,到龙溪地区(现漳州地区)有时得耗12小时以上,再到当时的公社(即乡镇)有时还得坐手扶拖拉机,对于当时年过半百的人其实就是一种考验,且不说下车伊始还需投入诊治抢救。1982年福建省大田县轮状病毒性肠炎流行,发病千余例,死亡三十多例,疫情严重(远远超过近年的甲流、禽流感和手足口病的死亡率)。受福建省卫生厅委派(当时叶老已65岁)组织抢救组,在兄弟单位协作下,迅速明确了病原为一种新型轮状病毒,减少了死亡,控制了疫情,受到表彰,总结的论文在国际期刊《J Diar Dis Res》上发表。去年在拍摄其从医视频时,他说:自己是一个消防队救火会的消防队员,哪里起火就到哪里去。我都把病人当成自己的儿子自己的女儿。要精于医术诚于医德,在这两个方面我都很注意的……

1969年省立医院(当时叫福建省反修医院)儿科好几个医师被下放农村,儿科病房病人多医生人手少,叶主任“戴罪立功”和现已退休多年的吴光济医生“二人转”值班数月,病房简直就成了他的家。他情系小病人,爱洒小患者,数十年如一日用心呵护每一个患儿。20年前有位将近60岁的妇人到儿科病房要偿还她欠省立医院的30元住院费,她说三十年前其儿子重病在儿科经叶主任抢救治疗后痊愈,因当时经济拮据,实在付不出所欠的30元住院费,就抱着小孩悄悄离开儿科病房,这次除了来补缴30年前的欠款,还要向救命恩人致谢。我在省立从医三十余年,每遇以为爷奶的一辈带着孙子来就诊,谈起当年自己或子女接受过叶主任的诊治,都流露出庆幸的眼神。上世纪八十年代儿科病区固定床位只有39张,但最多时床位加至72张,有时还供不应求,为了加强周转腾出空床,叶主任每天早上亲自动员病家准备出院。有一次动员一位病家次日出院特搞笑,那病家可能是一位虔诚的基督教徒,她说:主说明天不能出院。叶主任说:我是主任,也是主,你儿子这次就是被我救治回来的,那病家第二天很乐意地出院了。几十年来叶主任孜孜不倦地扮演着救世主的角色,让无数幼小的生命重返人间,让凋谢的小花重新艳丽。

他一贯雷厉风行,他认为人世间最重要的人就是眼下需要你帮助的人,医生当务之急就是帮助病人,最重要的事就是马上去办,最重要的时间就是当下,一点不能耽搁拖延。他平常待下级医师和蔼客气,而当下级医师没及时完成任务时,他会变脸狠批,我在他属下当了七年半住院医师和两年半主治医师,共事十年,对此感受颇深

永不停歇 追梦一生

叶孝礼主任1944年福建省立医学院(即福建省医学院和现福建医科大学的前身)第三班毕业后,在老家建瓯从医不到一年就来到当时不满九周岁的省立医院,是福建省立医院的第一代人,与省立结缘刚好七十年。上世纪五十年代中期他创办福建省立医院儿科、并掌门儿科三十多年(十年“文革”动乱期间曾被罢职数年)。

他数十年如一日不仅能够设身处地为孩子的健康倾尽心力,而且像孩子一样思考,像孩子一样对新事物充满着好奇,并由这份好奇引领寻找新的目标。但是,寻找的过程不是漫无目的的幻想,而是千辛万苦地观察,脚踏实地的摸索,而后有的放矢。那一代医生不知道基因,但他们知道为医行医的基本因素———医生和病人,医生要不断地接触病人,要不停歇地临床实践。他不知道分子生物学,但他把每个病人都视为分子,在行医中学习,在学习中行医,心系患者,烛照杏林。总结临床是他的最强项,他曾告诫我们,临床医学最重要的就是实践,病人永远是我们的良师益友,书是他的终身伴侣,他不停地读书,用书和写书。

他一生在国内外医学期刊上发表论文第一作者99篇,第二(通讯)作者31篇。主编专著8部、参编14部。1958年获卫生部学习中医奖,1964年所著《婴幼儿泄泻辨证论治新体会》被评为国家科委科研成果。《中西医结合治疗小儿腹泻新体会》和《新儿科临床手册》获全国医药卫生科技成果奖。1960年参加全国文教卫生系统群英会、1992年10月起享受政府特殊津贴。中国最著名的儿科学家、医学教育的一代宗师、我国现代儿科学的奠基人诸福棠教授1989年夏为祝贺“叶孝礼论文集”出版题词:“中西结合、长期坚持、古为今用、成绩辉煌”。

他创办了全国中西医结合儿科分会、并担任第一任主任委员、创办中西医结合福建儿科分会; 创立福建省儿科协作组,其后担任中华医学会福建省儿科分会第一、二任主任委员,带领全省儿科协作开展临床和科研工作;创办福建省第一个儿科研究室;协助创办福建省福州儿童医院并荣当终身名誉院长。他还担任卫生部科学委员会儿科专题委员、中华医学会理事、中华医学会儿科专业委员会委员。他还曾是《中华医学杂志》、《中华儿科杂志》、《中国中西医结合杂志》、《中国危重病急救医学》、《临床儿科杂志》、《中国实用儿科杂志》编委。

他从不因功成名就而“刀枪入库,马放南山”,而是永远站在起跑线上,从零开始,没给自己留学术上的终点站。他一大半的著作和医学论文是在其取得医学最高职称以后完成的,他就像写日记一样每天都在记录着临床上发生的一切,而后进行阶段性的总结,直至90岁高龄还在著书立说。要知道二十年前中国电脑还没普及,更不要说更早,写一篇医学论文检索参考书的难度和强度。而今天只要输入一个关键词,医学网站至少会帮你检索到几十篇相关参考文献,而后辈们如果不珍惜这优越的条件和天赐的良机,对自己身边每天发生的生老病死置若罔闻,不去提取不去升华,又怎能承先启后和标新立异,先辈为我们留下的基业岂不坐吃山空。每个人的能力有大小之分,能者可做阳春白雪和锦上添花的大文章和所谓时髦的课题,能力稍逊者可去记叙每天面对的下里巴人和平淡无奇的病态群体,倘若对你病人发病及转归都熟视无睹无所事事,那你有何脸面去面对你的医学人生,面对医学先辈,更何谈报效……

近年叶主任知道省立医院要在金山办一所新的医院,他不止一次问我,新院有无儿科病房,床位多少,何时建成,儿科医生有多少。他不但把儿科当作自己的职业,更把它当成自己一生崇高的事业。无论在热火朝天的新中国百废待兴的大建设年代,还是步入花甲之年,他对儿科事业发展都牵肠挂肚,追梦拼搏。

去年9月,他荣获第一届“中国儿科医师奖———终身成就奖”,因年事已高委托我去领奖。9月13日上午当我和其余三位领奖者(北京、上海和湖南的大哥大、大姐大)在台上被无数摄像机的闪光灯聚焦时,我想这不仅是叶孝礼主任勤奋追梦的硕果,也是福建儿科界的荣誉,更是福建省立人的骄傲。

叶孝礼主任在福建省立医院工作生活了七十年,现在他走了。七十年在历史长河中,只是弹指一挥间,但他只争朝夕一直为儿科事业不懈地努力,奉献了毕生的精力和心血。芳林新叶催老叶,清流前波让后波。祝愿叶孝礼主任的风范长存。

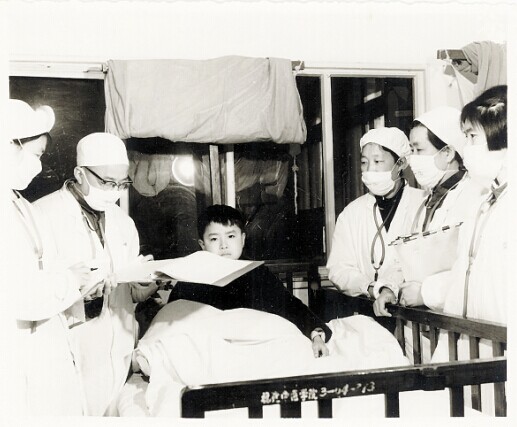

图为 叶孝礼主任查房带教