此文由《海峡都市报》5月13日 刊登

海都记者 夏雨晴/文 马俊杰/图 通讯员 宁宇

省立医院急诊护士的“匆匆那天”

“小姑娘,小姑娘,

你是搞体育的吗?

怎么走路这么快!”

福建省立医院门口,林丽娟被问路的依姆拦了下来。依姆说中了一半,这还真是林丽娟的“职业病”,只不过她不是运动员,而是省立医院急诊抢救室的护士。

匆匆地穿梭在抢救室、治疗室、检查室之间,迅速地跳上救护车,一路小跑地奔向病人家中……他们的工作,就像打仗一样,不允许慢。电话响起,永远不知道下一个现场急救病人在哪里;大门推开,永远不知道下一分钟进来的患者病情有多紧急。

“5·12”国际护士节来临之际,海都记者走近这个特殊的群体,与他们共同体验与时间赛跑的一天。

5月10日 11:00—17:30 白班

抢救室半天,“刷”了一万多步

这天林丽娟上的是午班,上午11点开始接班。吃完“早午饭”,林丽娟就到抢救室床边,和上一班的护士交接患者的病情。

还未把手头的事情交接完,患者家属的声音已经此起彼伏:“护士,3床,瓶没了!”“护士啊,7床心脏不舒服,你帮我看一下吧!”林丽娟迈着大步子,根据病情的轻重缓急一一处理。

此刻的抢救室已经爆满,但仍不断有新的病人送入抢救室。“没有床的时候,我们就在120的平车上进行抢救。”林丽娟说道。

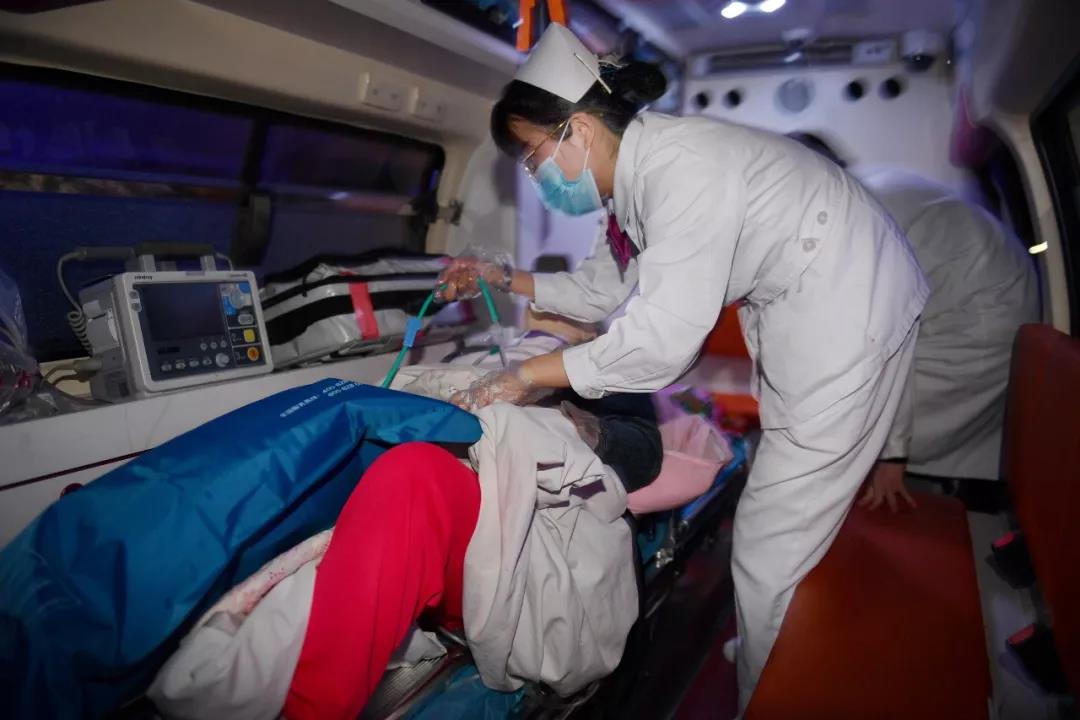

▲救护车上,林丽娟在救护的同时,还安抚病人的情绪

“医生,医生,救命啊,快救救我妈妈。”伴随着这声呼喊,一位昏迷的患者被推了进来,已经没有自主呼吸和心跳。林丽娟立马跳上平车,为他实行心肺复苏。

林丽娟和同事一边按压,一边将患者推至6床的位置。其他的护士也到床边来帮忙,用简易呼吸气囊辅助呼吸、建立静脉通路、准备抢救药品等等。他们彼此之间都形成了默契,能够在抢救过程中相互配合。

几轮按压之后,医生和护士们都汗流浃背。所幸,患者在持续抢救40分钟后恢复了自主呼吸和心跳。这头抢救车还未归位,复苏2床的患者心脏又出现室颤。见同事已经在行胸外按压,林丽娟迅速准备除颤仪。

“今天你是‘C位出道’。”忙碌的间隙,同事打了个趣。这句玩笑,是急诊科的“行话”。为了保证最高效的忙碌,复苏区地板上贴着ABCDE五个站位标签。A位插气管、B位心肺复苏、C位心电监护等等。“这样大家可以迅速分工,一看就知道哪里缺人。”林丽娟说道。

整个半天,抢救室里的每个护士都和林丽娟一样,步履匆匆,没有坐下来一刻过。“看微信步数就知道我们有多忙了!都不用出抢救室的门,上完半天班步数就妥妥破万了。”林丽娟笑道。

5月11日 18:00—5月12日1:00 夜班

第六个护士节,第一个母亲节

在急诊科,除了在抢救室内外“打仗”,还有个重要的任务,就是跟120出车。护士节的前一晚,林丽娟正好轮值上夜班。

接班后,林丽娟逐一检查救护车内的器械、药物。呼吸机、除颤仪、心肺复苏仪、心电监护仪等仪器,都要确保处于应急备用状态。她说,这都是救命用的,不能马虎。

▲晚9点,林丽娟一下救护车便和医生跑步冲向患者家里

和白天在抢救室的节奏比起来,晚上的病人虽然没有那么多,但跟车护士要随时待命,一旦接到电话,必须在4分钟内出车。有的时候碰上出车密集,连吃饭都没法定点。

▲休息室里,刚出车回来的林丽娟与家中九个月的宝宝视频通话

这是林丽娟过的第6个护士节,也是她的第1个母亲节。她的宝宝才9个月大,晚上睡觉找不到妈妈,常在家里哭得很凶。林丽娟只能利用吃饭的时间,和孩子视频,哄哄他。然而视频刚刚接通,“铃铃铃”急促的警铃声便响起了。“蒙古营附近老人胸闷,马上出车。”顾不上吃饭和视频,她飞奔而下,与医生等人跳上救护车,迅速出发。

▲一到患者家中,林丽娟迅速帮患者吸氧、测血压

等回到医院,已经过去了近一个小时。刚掏出手机想问问孩子的情况,值班室的电话又再次响起。气喘吁吁地爬了四楼、冲到了目的地,却发现只是一场醉汉的闹剧。不过,林丽娟对此已司空见惯。“基本每个晚上都有这样的,人没事就好。”

等到林丽娟回到家中,已经是凌晨两点多了,哭累了的宝宝已经进入梦乡。林丽娟坐在客厅沙发上若有所思,她回顾了一天繁忙的工作,想想有没有什么漏做了,认真回想了一遍才安心睡去。

而在每一个灯火通明的医院急诊室里,接班的护士们又开始新的“战役”……